台北生活のお金事情。現地の給与や支出はどんな感じ?

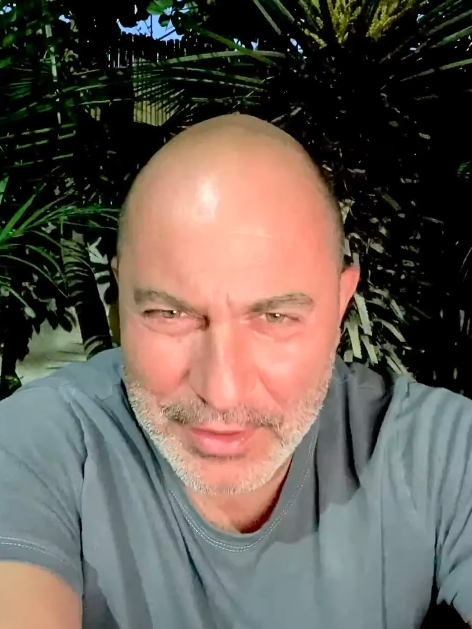

こんにちは!台湾在住ライターのMaeです。

筆者が台北での生活を始めるにあたって、気になっていたのが「お金」のこと。現地の給与はどの程度なのか?税金や社会保険料、家賃、食費は?新生活への期待も大きな反面、心配や不安も同じくらい抱えながら台湾へやって来た日のことを、今でも覚えています。

実際のところ、台北の生活費ってどんな感じ?台北で会社員をしている筆者の肌感をまとめてみます。

※記事中の日本円表記は、記事執筆時のレート(1元=4.87円)に基づいています。

外国人の最低給与48,000元は高い?安い?

台湾で外国人が就職する場合、最低給与が定められています。

台湾の大学や大学院を卒業していると少し条件が変わりますが、基本的には47,971元、切り上げて48,000元(=約233,760円)。この金額を基準にすると、台北生活の費用感がつかみやすいかも知れません。

48,000元(年収は48,000元×12ヶ月=576,000元=約2,805,120円)という給与は、現地ではどの程度の水準なのか?

行政院主計總處が公開している「個人薪情比比看」にて調べてみると、台湾全体の就労者の50%、つまり半数よりも高いという結果となりました。ボーナスも含めた場合は、さらに上位に入ります。

台湾全体の給与水準は年々上昇を続ける一方で、外国人の最低給与は筆者が移住した10年以上前から据え置き。それでもなお、半数以上の現地の就労者よりも高い水準にあるというデータから、決して安い金額ではないことが分かります。

給与から支払う税金や社会保険料は?

日本とかなり異なるのが、税金。筆者の感覚では、日本よりも負担が少ない印象です。

財政部稅務入口網にある「綜合所得稅試算」にて、年収576,000元として計算してみます。仮に独身で扶養者もない場合は、1年で11,350元(月945元=約4,600円)という結果に。

算出方法は毎年の政策によって変動するものの、所得税は給与の約2%。住民税はないため、日本よりもかなり割安感があります。

また、台湾にも「健保」と呼ばれる公的な健康保険制度が。衛生福利部が公開している保険料表を参考にすると、給与48,000元の場合、月の保険料は748元(=約3,640円)です。

加えて、「勞保」という日本の公的年金に似た制度も。勞動部勞工保險局が公開している保険料表を参考にすると、仮に保険適用日数を30日すれば、月の保険料は1,145元(=約5,580円)となります。

給与から天引きされるのは、健保と勞保を合わせた1,900元(=約9,250円)前後。台湾では、会社員であっても確定申告は個人で行うため、所得税の天引きはなし。別途、確定申告期間(毎年5月)に自分で國稅局窓口やオンラインにて1年分をまとめて支払います。

台北都市圏で部屋を借りる場合の家賃相場は?

台北都市圏の賃貸相場は、高騰を続けています。

「獨立套房」と呼ばれる家具付きの一人暮らし用物件は、ベッドとシャワーのみで、キッチンやバスタブがない場合も。築浅の物件では、日本のワンルームに近い設備の物件も出てきてはいますが、場合によっては「整層住家」など、キッチン付きで部屋数の多い二人暮らし以上向け物件を借りることも、視野に入れる必要があるかもしれません。

台北市内で獨立套房を探す場合、築数十年でキッチン・バスタブなしの物件でも、家賃10,000元(=約48,700円)前後は想定しておくべきかと。築浅または綺麗にリフォームされた物件を借りようとすると、20,000元(=約97,400円)前後かそれ以上を見積もっておく必要がありそうです。

獨立套房は、水道代やインターネット料金が家賃に含まれ、別途払うのは電気代のみというパターンが多々。主には夏場のエアコン代となりますが、月あたり平均して1,000元(=約4,870円)程度を見ておけば良いでしょう。

整層住家は、さらに家賃が上がりますが、複数人で住んで家賃を折半すればコスパが良くなることも。キッチン・バスタブありの物件では、電気代に加え、水道代やガス代も別途支払いとなる場合が多いです。

台湾は外食が安い?台北生活の食費は?

物価や給与の上昇により、外食費用もじわじわと上昇。

筆者が台北で暮らし始めた10年以上前は、台湾ローカルの1食に100元(=約490円)でお釣りがくることもありましたが、現在の台北では、安く抑えようと心がけても100元以上になる場合がほとんどになって来ました。

朝食は少し低めに抑えられるとしても、1日3食で少なくとも300元(月9,000元=約43,830円)程度は必要かと。ただし、日本食を含む海外料理を食べに行ったり、カフェで1ドリンク+ケーキ1品をオーダーしたりすると、たった1食でそのくらいかかってしまうこともあります。

では、キッチン付きの部屋を借りて自炊をすれば、食費を大きく抑えられるのか?

筆者の場合、毎日の朝食と休日の夕食は、現地のスーパーで購入した食材を自炊していますが、外食よりも大幅に安くなる印象は抱いていません。1食あたりの費用で考えると、台湾ローカルの1食とそこまで大差はないように感じます。

自炊はあくまで、海外では食べることが難しい日本の味や、自分の食べたいものを自由に作れるという部分に価値を置いており、食費節約のためという意識は薄いです。

台北生活で発生するその他の費用は?

毎日の通勤で使う交通手段の初乗り運賃は、MRT(地下鉄)が20元(=約100円)、路線バスが15元(=約70円)。

職場と家が遠い場合も、月1,200元(=約5,840円)で台北都市圏のMRTやバスなどが乗り放題になる定期券を利用できるので、交通費は低めに抑えられる印象です。

スポーツジムが非常に多い台北。

月会費1,000〜2,000元(=約4,870〜9,740円)前後で使い放題になるジムは、通う頻度が高い人に。1分1元(=約5円)で利用時間に応じた都度払いができるジムや、1回50元(=約240円)で60分利用できる市営ジムは、低頻度や不定期で通いたい人に。利用頻度に合わせて自由に選べる分、ジムの費用も低めに抑えることが可能です。

ただし、これら以外のサービスやモノに関しては、日本の物価とほぼ同じか、少し高めな印象。日本で買う方が割安感があって選択肢も豊富に感じるモノは少なくなく、洋服やコスメなどは一時帰国に合わせて調達することも多いです。

***

最後に、給与48,000元の一人暮らしを想定して、1ヶ月のお金を計算してみます。

上記の支出は、かなり切り詰めた数字にて計算していますが、残高からジム費用や日用品費用、娯楽費などを出し、残りを貯金や投資に回すというイメージ。

家賃を上乗せして、より設備が充実した部屋に住む、時々海外料理を取り入れて食生活にメリハリを持たせる、という使い方もできるかと思います。

台北生活のお金事情、日本各都市での生活と比べて、どのように感じますか?